Yala di nojotro (nuestra ascendencia) o errar en lo “propio”

Una de las facetas del arte es revalorizar lo que el tiempo entierra. El artista, en esa línea, es un arqueólogo que desentierra en la memoria y documenta lo que sus ojos desempolvan en la fragilidad. Para ello, utiliza diversos soportes para registrar una historia en particular, levantando esencias con las herramientas más precisas para no perder absolutamente nada; al igual que un arqueólogo en plena exploración. Y esto, posteriormente, para exponer sus resultados al público en general y al espectador en particular.

Mas existe una distinción entre estos dos últimos: el primero consume, el segundo contempla. No está de más decir que cada uno puede situarse en cualquiera de los polos, y ello es totalmente legítimo. En mi caso, me sitúo en la acera del espectador e inicio mi visita a la exposición Yala di nojotro: nuestra ascendencia de Sharón Pérez, desarrollada el mes pasado en La Paz.

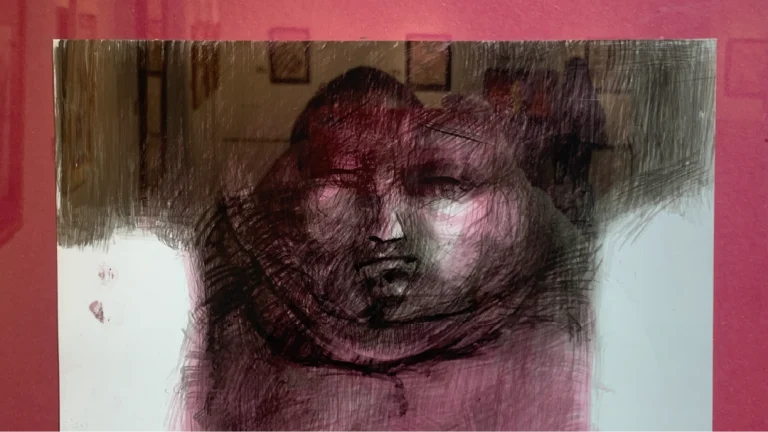

En ella aprecié intervenciones a objetos instalados en diferentes posiciones, retratos pintados en técnicas mixtas, líneas de tiempo y un documental. Consideré dejar de lado mi asombro por la versatilidad que refleja la exhibición y me concentré en lo que las obras demandaban: ser apreciadas. Para este acto intimista, uno necesita observar sin interrupciones y disponer del espacio acorde a lo que la obra requiere. No obstante, la exhibición en la Alianza Francesa de La Paz no cumple con estos cometidos, puesto que a las obras les falta espacio para ser contempladas.

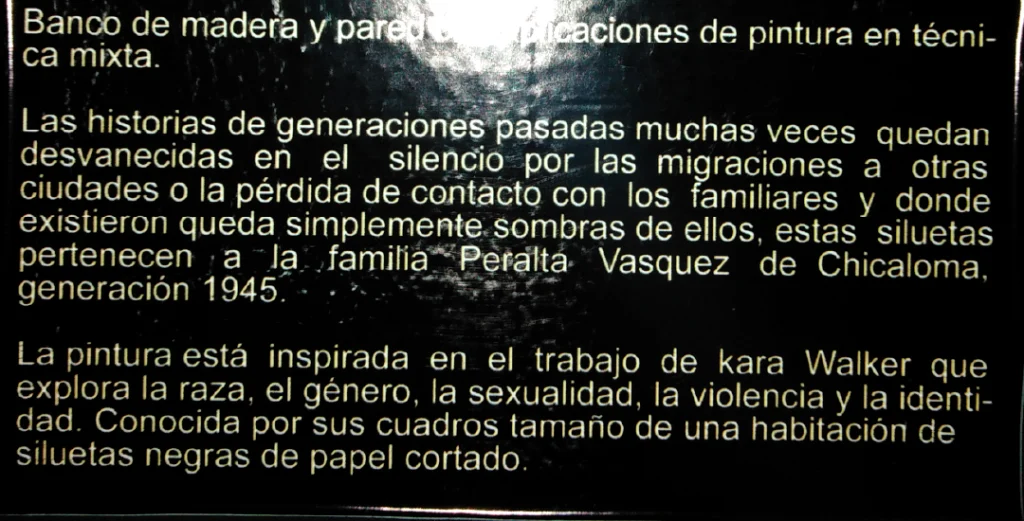

Espiral[1], por ejemplo, abarcaba todo el espacio central de la galería perjudicando a Siluetas[2], que resultó ser la más interesante e inquietante por su simplicidad, su propuesta y su concepción. Esta última se inspira en la artista Kara Walker —mencionada por Sharón en la ficha técnica—, lo cual es digno de aplauso, pero la falta de un cuidado editorial la hace incurrir en el plagio[3]. Finalmente, Dualidades[4] está colocada en la puerta de la galería de la Alianza Francesa y mira hacia la calle, imposibilitando observarla con comodidad. La pregunta que sobresale es: ¿a quién se dirige la obra, al espectador que visita la galería o al transeúnte apresurado que transita la calle?

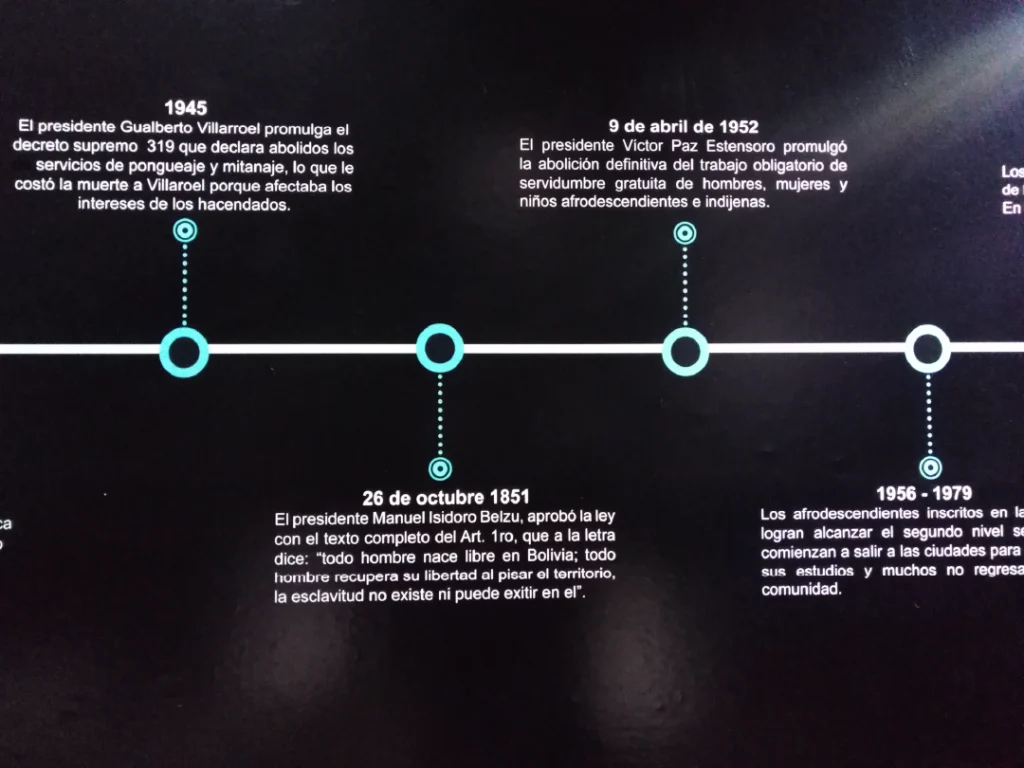

Los dos errores más significativos en la exposición fueron, primero, el sonido del documental Nuestra voz, de 14 minutos, que envolvía toda la sala e impedía apreciar las obras en silencio; y segundo, la línea de tiempo afroboliviana. En esta última hubo ausencia de datos y errores graves; a saber: no se reconoció a José Gil de Castro, pintor mulato del siglo XIX que hizo el retrato de Simón Bolívar expuesto en la Casa de la Libertad de Sucre, ni a Germán Pérez Pérez, político ilustre del siglo XX, entre otros. Además, no se distinguieron adecuadamente los términos esclavizado, afrodescendiente, neoesclavizado y afroboliviano; y hubo confusiones cronológicas: por ejemplo, la concesión de libertad por parte del presidente Belzu a los exesclavizados en 1851 aparece entre los años 1945 y 1952[5].

Por todo esto, más allá de los errores descritos, la exposición de Sharón Pérez resultaría gratificante si se ajustara a la fórmula de “menos es más”, y se comprendiera que el espacio de esta galería demanda obras de proporciones modestas.

En síntesis, una exposición sobre la ascendencia implica un desempolvar arqueológico de la historia. Las obras, en ese sentido, deberían presentarse como el mayor de los tesoros y con suma precisión en los datos obtenidos. La relación entre el artista y el arqueólogo es por demás evidente, pues al trabajar con la ascendencia, el tiempo y la historia, ambos registran y catalogan para ilustrar al espectador. Por otro lado, apelar a “lo nuestro” se enmarca dentro de la agenda de lo políticamente correcto y, en consecuencia, crea murallas invisibles para diferenciar ‘lo que es de uno’ y ‘lo que es del otro’, deviniendo en una instrumentalización de la identidad. No es casual que en el afiche de la presentación se lea: “artista plástica afroboliviana”. Pero este tema será debatido en otra ocasión.

[1] Sillas colgadas desde el techo de la galería en diferentes posiciones, con retratos pintados en los soportes de las sillas en técnica mixta.

[2] Una banca sin espaldar de madera, frente a un fondo blanco y tres figuras –una familia clásica, compuesta por padre, madre e hija– que forman unas siluetas sentadas.

[3] En la ficha descriptiva de esta obra se lee sobre la artista: “explora la raza, el género, la sexualidad, la violencia y la identidad. Conocida por sus cuadros tamaño de una habitación de siluetas negras de papel cortado” [sic]. La descripción original se puede ver en Wikipedia. Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Kara_Walker (20,05,2019)

[4] Un Banco de madera para dos personas, con espaldar y asiento forrado en cuero, intervenido con un mantón que cubre el espaldar y el asiento, y una plancha de metal en la cara delantera; este último sirve como soporte para dos retratos pintados en técnica mixta.

[5] Para tener un panorama más amplio sobre la historia de los africanos y su descendencia en Bolivia revísese el artículo de: Juan Angola Maconde, Las raíces africanas en la historia de Bolivia en: Sheila S. Walker (Comp.), Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias, Vol I, 2010, pp. 145 – 221.

![UN GOBIERNO DE ENVOLTURA [1]](https://espejismodelsalmon.com/wp-content/uploads/2017/04/Recurso-1110.webp)