UN FLÂNEUR POR LA CIUDAD

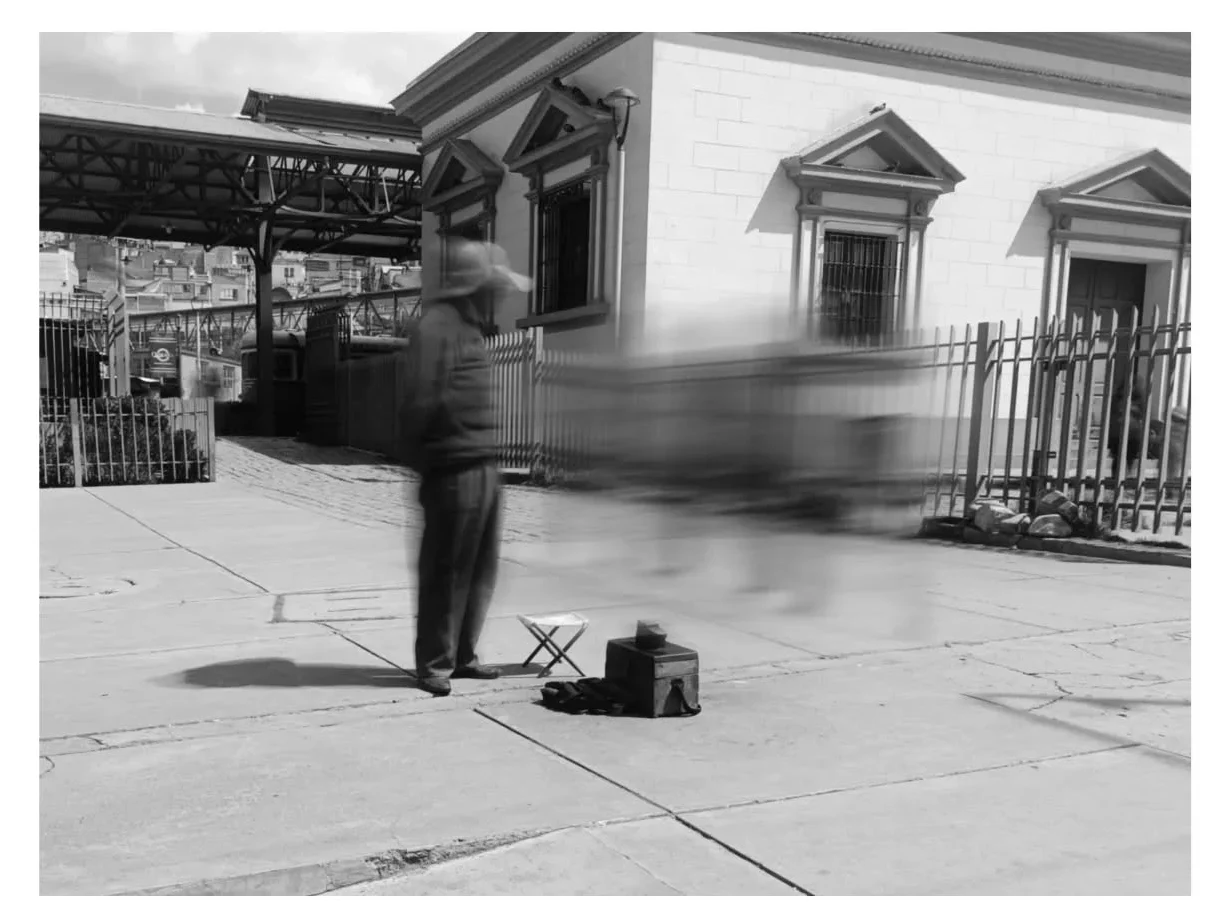

El flâneur no existe en Bolivia. Y se entiende. Las distancias son cortas, los espacios reducidos y las laderas, incansables. Tampoco hay lugares para descansar o distraer la mirada. Todo está saturado. Todo está contaminado con el ruido de los petardos o las bocinas a lo lejos. La calma, en la ciudad de los ladrillos, se disipa y el caos se hace presente.

Esta actividad —para entendernos— nace en la Francia del siglo XIX, donde se expande la ciudad y la modernidad; donde los ojos se posan en los cambios del escenario en el teatro del mundo y el olor del café nos invita a mirar y ser mirados tras el escaparate. Mientras agarramos un calidoscopio con lentes sucios. El flâneur olea de lo negativo del vagabundo a lo positivo de la contemplación por las manos de los filósofos-poetas.

En la ciudad de los ladridos, todos corren por la trancadera que se extiende, por el bloqueo que se avecina, por la hora boliviana que te atraviesa. No hay modo de contemplar el transcurrir del tiempo, salvo en los miradores con una distancia que no te ayuda a vivir la ciudad.

El término que se acerca al flâneur francés en Bolivia es: el callejero, el pata-y-perro, la gallina-sin-guato. Imágenes que develan su raíz en un país con profunda migración interna. De espacios reducidos en callecitas de una ciudad chica. El callejero es el sin trabajo, el despeinado, el boleado, el desplazado, el vilipendiado. El que se hizo hombre en la calle por las peleas continuas y no en la casa donde reinaba el trabajo nocturno, el hombre callado, el padre ausente. La familia rota.

La transición del callejero al perro y la gallina se granjea en el paso de lo rural a lo urbano. Donde las personas toman actitudes de animales y los animales… actitudes de humanos. El pata-y-perro nos destila la callosidad del trabajo, nos introduce a las guerras clandestinas, a la rabia por los gatos, al abandono del hogar, al hambre del estómago, al pan duro como desayuno. Al ahuesado. La sin-guato nos susurra la mala fama contada por la vecina, la sin rumbo en su vida, la desorientada de su feminidad, la pone huevos, la hecha caldos. La pisada.

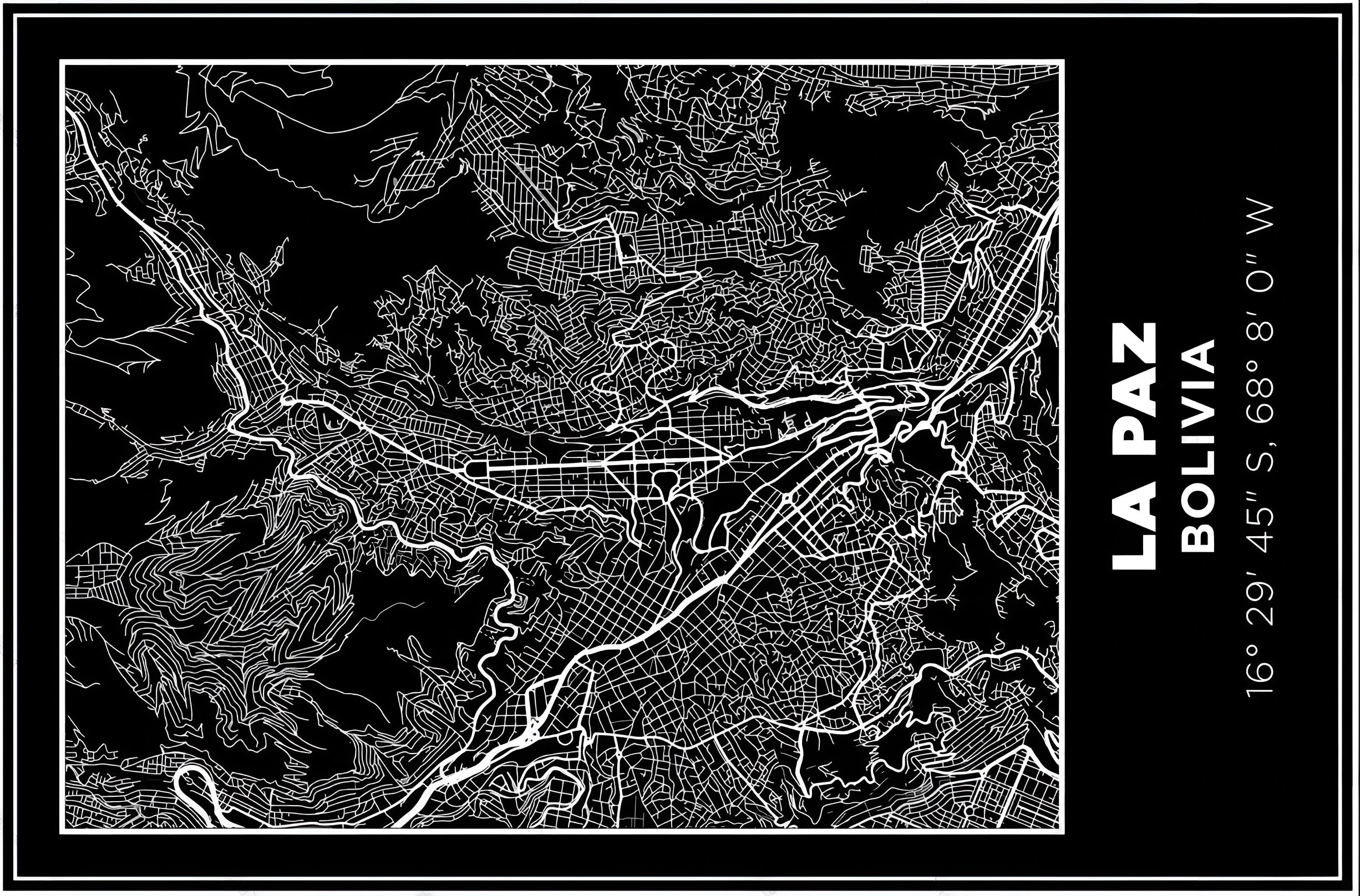

Tampoco existen las avenidas, pues nos inundan las calles, las callecitas, las callejuelas, las calles-viejas. Y aparecen: la calle-hueca con cirrosis y sífilis, la calle-roja con crónica, la calle emboscada con macana, la calle sin salida al mar, la calle sin permiso por la alcaldía. Los barrios con vida nueva son pocos, y los pocos con vida se tornan aburridos.

La Paz no es una gran ciudad. Sus barrios se atrofian con la propaganda política, sus aceras se acortan por la marcha urbana, sus paredes son carteles para el “publique aquí”, sus plazas son reinados por el bullicio de la bocina, y sus transeúntes… transitan.

La noche paceña, para el flâneur, tampoco es una invitación a carta abierta. La repetición añorada de poetas por una bohemia sopocachense queda solo en versos. En abuelos que recuerdan su pasado y en fotografías de antaño revividas por la inteligencia artificial.

Transitar la calle se convierte en un vía crucis de escombros, donde los zapatos de tacón son inexistentes, los tobillos fisurados persistentes y la resbalada… continua. La bohemia —en la ciudad de las laderas, en la ciudad de los ladrillos, en la calma de casera— ha muerto. ¿Por qué? Porque el flâneur no existe.

![Carlos Bedregal: la construcción de las identidades aymaras como un instrumento ideológico [Segunda crónica del opus]](https://espejismodelsalmon.com/wp-content/uploads/2017/10/Recurso-161-1-768x576.webp)