LA FRAGILIDAD DE NUESTRA EXISTENCIA

[TEXTO CURATORIAL, 2023; MOMENTO EN EL CUAL SE VIVÍA EN EL PAÍS UNA HUMADERA DENSA, PRODUCTO DE LOS CHAQUEOS DE LOS BOSQUES]

Resulta curioso pensar que la desaparición de la prehistoria y el nacimiento de la historia, hace más de 35000 años, se produjo en medio de una fusión entre dos elementos: el barro y la palabra. El primero es eterno y absoluto gracias a la cocción natural de los rayos del sol; el segundo es aire que se transforma en sonido, en versos, en diálogos, para construir mundos. Y ambos —en una mezcla continúa— eternizan nuestra existencia.

La cerámica es, posiblemente, el único arte que nos recuerda a cada momento que la dureza es una apariencia y la fragilidad una constante. Creemos ingenuamente que las piezas al estar cocidas, esmaltadas, afinadas… durarán para siempre; no obstante, al mínimo descuido de estas, se quiebran, se despedazan —en últimas—, se vuelven polvo. La misma metáfora podemos relacionar con los mitos de las culturas de Tierras Bajas. Estos, por la inclemencia del clima y el paso del tiempo que todo lo carcome, se fueron olvidando de la memoria en ese eterno infierno verde.

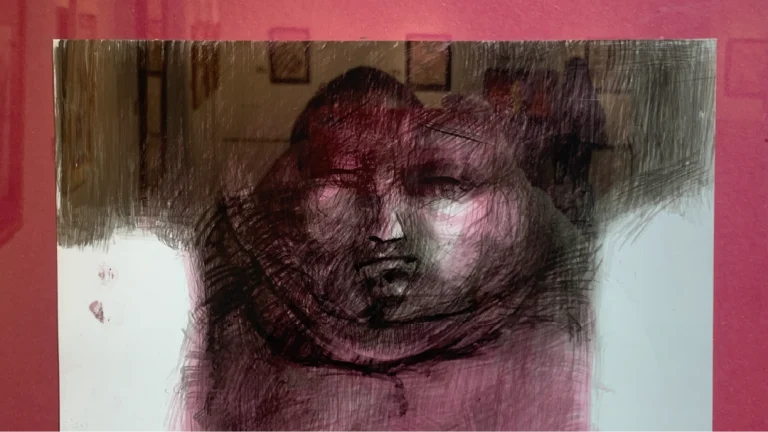

Las ceramistas, en esta ocasión, vuelcan su mirada a ese pasado lejano, a esas culturas olvidadas por el Estado, a esos mitos que retratan la simbiosis entre hombre y naturaleza, entre castigo y recompensa, entre equilibrio y recomposición. Desde el llanto descorazonado del Guajojó, que se sostiene en las ramas eternas de la mujer-Toborochi, donde sus flores fraganciosas viajan en el río Amazonas junto a la rana y el picaflor. Al detenernos un tiempo, la hierba crece alrededor nuestro y en las costas de los caudalosos ríos que existen en el Amazonas, nos encontramos con las atrocidades del Lari Lari, quien nos deja escuchar los presagios del Sumurucucu. Subimos la mirada y reconocemos los castigos del Mapinguari y del Jichi a aquellas personas que abusan de la naturaleza, mientras caen las hojas en color ceniza. En ese instante sabemos que nuestro tiempo se convertirá, prontamente, en barro, en sonido… en fragilidad.

* **

MITOS Y BARRO

Los mitos son el alma de la nación. Gracias a ellos podemos comprender las preocupaciones de las culturas y su forma de resolver sus angustias existenciales. De la misma manera, podemos saber sobre sus formas de amar, olvidar, negociar, guerrear.

Las representaciones que reinaron en Bolivia, a lo largo del siglo XX y XXI, sin lugar a dudas, fueron las de Tierras Altas. Ahora, en esta exposición, podemos conocer los mitos de las antiguas culturas de Tierras Bajas. Lugar poco explorado por la falta de profesionales en anteriores años y olvidado por el Estado que acentúo su mirada para construir el país que tenemos.

Desde 1952, con los artistas sociales, hasta la actualidad, con los artistas descolonizadores, los mitos de las montañas, las leyendas del Altiplano, las preocupaciones del hombre cóndor y la mujer vicuña fueron eje central para la construcción de la identidad nacional. En consecuencia, los mitos del bosque y del río, las leyendas de la Amazonía, las preocupaciones del hombre jaguar y la mujer toborochi fueron desplazados sistemáticamente.

Frente a esto, cabe agradecer que el Estado no haya depredado ni haya focalizado su mirada en los pueblos que viven en los pulmones del mundo: la Amazonia. Pero, también, podemos preocuparnos porque descuartizaron el alma de la nación. Decidieron erigir un país profundamente altiplánico, con raíces en Tiahuanaco, donde sus frutos son el panaymaracentrismo. No es una casualidad tampoco que las construcciones gubernamentales, los símbolos que izan y las iconografías que se representan para celebrar el bicentenario de la nación estén ceñidas en las Tierras Altas. Pues, la política trasciende la esencia de lo estético. Tampoco es casual que en los Institutos de Formación Artística se acentúa una mirada unidireccional sobre las culturas del país, desvalorando el aporte artístico de regiones que están más allá de las montañas, que, así como protegen, también aíslan.

En efecto, cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Cargamos la mochila en nuestras espaldas de los prejuicios reinantes que trasmitimos a nuevas generaciones o, por el contrario, son hijos de su tiempo que se aferran a ideologías pasajeras para defender procesos de cambios que cree eternos.

La exposición de hoy, no es el esfuerzo de una Fundación; ni tampoco de una Institución Artística. Son el fruto de artista que no solo crearon las obras que observamos en las salas de exposición, trasmitiendo su creatividad por sus manos al barro. Las obras producidas son de ese espíritu que vive en Tierra Bajas, donde saben que el Estado, los Institutos o las Fundaciones están solo para prestar un lugar, dar sus logos, y no así para contribuir al desarrollo del país. Las obras que vemos hoy, son el producto del interés por rastrear y mostrar lo que se quiere ocultar, olvidar, quemar y saquear por grupos interculturales diversos. Son, en última instancia, obras que quieren recomponer el alma de la nación fragmentada.

En las salas podemos observar el esfuerzo de la mujer-Toborochi franqueada por los guajojós que desprende el llanto descorazonado de la destrucción de la selva tropical. Más adelante, tenemos los augurios del Sumurucucu en su casa que se instala en los frondosos árboles. El Lari Lari se estrena en la otra sala, como ese migrante que cruza la cordillera desde el infierno verde, donde reconocemos el olor del Maponguari que se desprende de su vientre. Para finalizar tenemos las representaciones de tres mujeres que renacen, castigan y son benefactoras como el Jichi del jarrón cielo que trae las lluvias para hacer crecer el bosque o las inundaciones para comenzar de nuevo la vida.